놀러 다니기 좋은 시기다. 대부분의 지자체가 관광객 유치를 위해 가을 축제를 열고 있다. 축제장에 가면 흥을 돋우는 공연과 노래자랑을 보고 시식 코너와 특산물 판매대를 돌면서 입맛을 즐긴다. 10년 전이나 올해나 축제장 분위기와 프로그램은 크게 다르지 않다. 지역의 축제 이름만 다를 뿐 콘텐츠는 천편일률적이다. 이 때문에 몇 년 지나면 어느 지역에 다녀왔는지조차 기억하지 못한다. 관광객의 낮은 만족도로 지자체 주관의 축제 효과는 그리 크지 않은 편이다.

정부는 2004년 처음 ‘지역 방문의 해’를 도입했다. 지자체의 특별한 관광자원을 발굴해 관광명소로 만들고 방문객들의 만족도를 높이겠다는 취지다. 지역의 관광 활성화가 목적이다. 문화체육관광부가 광역지자체 단위로 신청을 받아 1곳을 선정한 후 20억∼60억원의 관광진흥개발기금을 지원했다. 관광인프라 구축과 관광상품 개발, 마케팅 홍보비 지원이 명목이다. 강원도가 2004년 ‘강원 방문의 해’를 신청해 20억원의 운영비를 받으면서 지역 방문의 해가 시작됐다. 정부 지원금은 2013년 막차를 탄 ‘부울경 방문의 해’를 끝으로 15년 만에 종료됐다.

2014년부터 지역 방문의 해는 지자체가 자율적으로 운영하고 있다. 물론 예산도 정부 지원 없이 자체적으로 투입한다. 비록 지자체 예산이 들더라도 지역 방문의 해라는 타이틀을 달면 기대 이상의 홍보와 관광객 유치의 효과를 내고 있다. 전국의 지자체가 경쟁적으로 뛰어들면서 그야말로 지역 방문의 해는 우후죽순이 됐다.

올해만 해도 지역 방문의 해를 추진하고 있는 광역지자체는 경북과 충남, 인천, 제주, 광주, 강원 등 6곳이다. 강원과 충남, 인천은 내년까지 2년간 지역 방문의 해를 운영한다. 기초지자체도 11곳에 달한다. 경남에서는 사천과 산청, 남해 등 3곳이, 전남에서는 장성과 완도 2곳이 동시에 지역 방문의 해를 운영하고 있다.

지역 방문의 해를 운영하는 지자체의 공통점은 콘텐츠 개발보다는 홍보에 치중하고 있다는 점이다. 매년 열리는 기존의 축제를 무슨 페스타 형식으로 포장해 마치 새로운 콘텐츠를 발굴한 것처럼 홍보를 하고 있다. 광주의 경우 올해 4계절 축제를 여는 ‘G-페스타 광주’를 1년 내내 운영하고 있다. 하지만 ‘G-페스타 광주’의 축제는 기존의 축제를 시기별로 한데 묶어 놓은 것에 불과하다. 새롭게 기획한 축제나 이벤트는 하나도 없다.

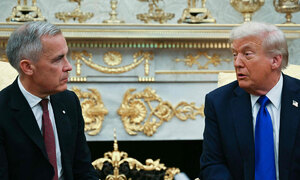

충남도 사정은 마찬가지다. 체류형 관광콘텐츠로 워케이션과 한 달 살기 확대 운영, 투어 패스 도입을 담고 있다. 이런 콘텐츠는 그동안 수년째 시행해 온 프로그램을 지역 방문의 해에 맞춰 홍보용으로 재구성한 것뿐이다. 경북은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 개최에 초점을 두고 웰니스와 템플 스테이, 캠핑 페스티벌 등 체류형 관광상품과 관광코스 개발에 나섰다고 홍보했다. 그렇다고 새롭게 발굴한 콘텐츠는 없다.

지역 방문의 해의 효과는 사실상 측정이 불가능하다. 휴대폰의 위치 정보를 기반으로 방문객 수를 추정할 뿐이다. 콘텐츠 개발 없이 홍보에만 막대한 예산을 쓰는 이유인지 모른다. 홍보만 잘하면 성공한 방문의 해가 될 수 있다는 착각에서 벗어나야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 베레모 퇴출](http://img.segye.com/content/image/2025/10/27/128/20251027517544.jpg

)

![[박창억칼럼] 겸손이 그렇게 힘든가](http://img.segye.com/content/image/2025/10/27/128/20251027517535.jpg

)

![[기자가만난세상] 특별하지 않는 지역 방문의 해](http://img.segye.com/content/image/2025/10/27/128/20251027517520.jpg

)

![[박현모의 한국인 탈무드] 분노보다 성찰, 배척보다 포용](http://img.segye.com/content/image/2025/10/27/128/20251027517465.jpg

)